Қазақстандағы соя: азық-түлік қауіпсіздігінің болашағы

Соя – әлемдегі ең сұранысқа ие дақылдардың бірі. Бүгінде ол өсімдік майларының әлемдік нарығының 25% және өсімдік ақуызының 70% қамтамасыз етеді.

International Grains Council (IGC) деректеріне сәйкес, 2024–2025 жылғы маусымда әлемдік соя өндірісі шамамен 418 млн тонна болады, бұл өткен маусымға қарағанда 5%-ға көп.

Қазақстанда соя негізінен Алматы, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарында өсіріледі. Бұл өңірлер елдегі жалпы өнімнің 80%-дан астамын береді. Дегенмен, егіс алқаптары азайып келеді: 2019 жылы 138 мың га болса, 2024 жылы 100 мың га жуық болды. Орташа өнімділік – 1,95–2,3 т/га.

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты соя бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіп жатыр. 2025 жылы мұнда 5 мыңнан астам сынамалық сорт егілді. Ғалымдар әр өңірдің климатына бейімделген сорттарды шығарады:

Оңтүстікке – құрғақшылыққа төзімді кеш пісетін сорттар;

Оңтүстік-шығысқа – орташа пісетін сорттар;

Шығысқа – ерте пісетін, көктемгі және күзгі үсікке төзімді сорттар;

Солтүстікке – ультра ерте пісетін дәндік бағыттағы сорттар.

Қазір Қазақстанның Мемлекеттік тізілімінде 80 соя сорты бар, оның 23-і дәл осы институтта шығарылған. Тәжірибелік учаскелерде өнімділік 4–6 т/га жетіп отыр.

Майлы дақылдар зертханасының жетекшісі, профессор Светлана Дидоренконың айтуынша, селекцияның басты мақсаты – Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін нығайтатын әрі экспорттық әлеуетін арттыратын жоғары өнімді, бейімделген сорттарды шығару.

Соя в Казахстане: стратегия будущего продовольственной безопасности

Соя – одна из самых востребованных культур в мире. Сегодня она занимает 25% мирового рынка растительных масел и обеспечивает до 70% доступного растительного белка.

По данным International Grains Council (IGC), в сезоне 2024–2025 годов мировое производство сои составит около 418 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом сезоне.

В Казахстане основными регионами по выращиванию сои остаются Алматинская, Жетысуская и Восточно-Казахстанская области. На них приходится более 80% урожая. Однако площади посева за последние годы сократились: если в 2019 году соя занимала 138 тыс. га, то к 2024 году – около 100 тыс. га. Средняя урожайность составляет 1,95–2,3 т/га.

Большая работа по развитию сои ведётся в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства. В 2025 году здесь высажено свыше 5 тысяч сортообразцов. Учёные создают сорта для разных климатических зон:

Юг – позднеспелые, засухоустойчивые сорта;

Юго-восток – среднеспелые;

Восток – раннеспелые, устойчивые к заморозкам;

Север – ультраскороспелые зерновые сорта.

Сегодня в Госреестре Казахстана зарегистрировано 80 сортов сои, из них 23 выведены именно в КазНИИЗиР. Урожайность на опытных участках института достигает 4–6 т/га, что значительно выше средних показателей.

По словам заведующей лабораторией масличных культур, профессора Светланы Дидоренко, главная цель селекционной работы – это создание высокопродуктивных и адаптированных сортов, которые помогут Казахстану укрепить продовольственную безопасность и развить экспортный потенциал.

ORGANIC EXPO 2025 халықаралық форумы Алматыда өтті

2025 жылғы 26–28 қыркүйек аралығында Алматы қаласында, Caspian University базасында Орталық Азиядағы органикалық ауыл шаруашылығын дамытуға арналған халықаралық форум – ORGANIC EXPO 2025 өтті.

Бұл форум органикалық ауыл шаруашылығы саласындағы инновацияларды таныстыру, өңірлік ынтымақтастықты нығайту және тәжірибе алмасу үшін маңызды алаң болды. Форумға Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Caspian University, сондай-ақ БҰҰ Даму бағдарламасы (ПРООН), Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО), ЕҚЫҰ және бірнеше шетелдік делегациялар қатысты.

Форум ресми түрде ғылыми қауымдастық пен халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен ашылды. Халықаралық ұйымдардың өкілдері өз құттықтауларын жеткізіп, Орталық Азиядағы органикалық секторды дамытуға бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті.

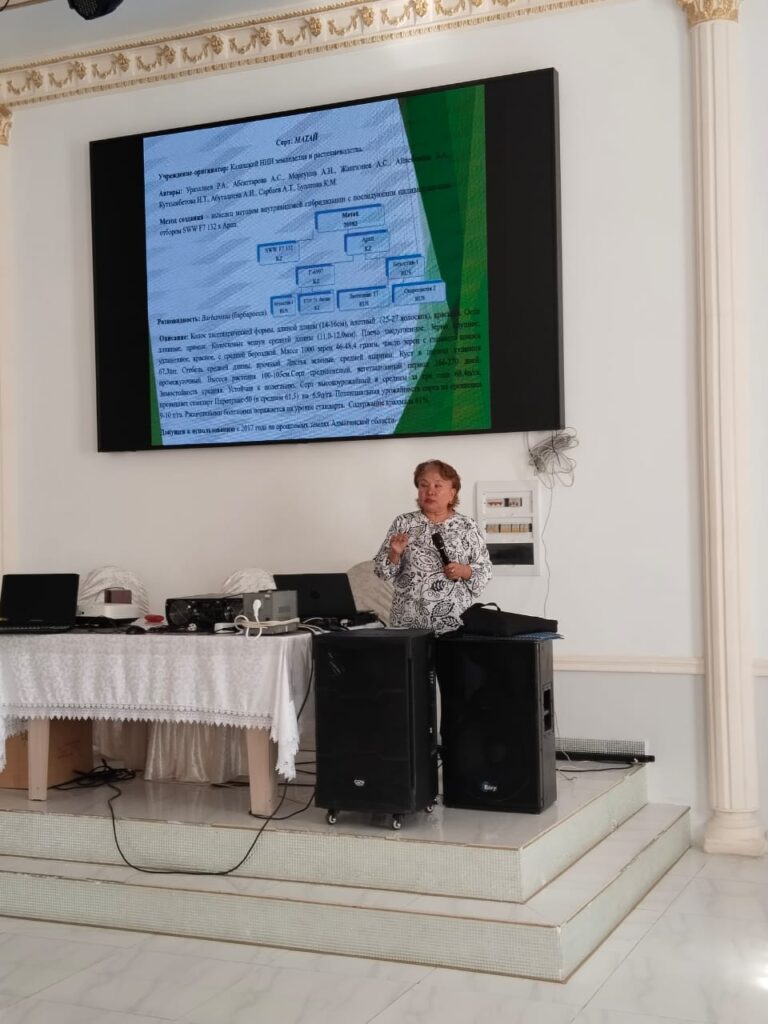

Негізгі баяндамашылардың бірі – Шолпан Бастаубаева, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының басқарма төрайымы, органикалық ауыл шаруашылығын дамытудағы ғылыми зерттеулер мен инновациялар туралы айтты. Оның сөзінше, органикалық өндіріс – бұл тек технология емес, экологияны қорғау мен халықтың денсаулығын сақтау, ұлттық мәдениет пен болашақ ұрпақтың мүддесі. 2024 жылдан бастап институт гидропоникалық жылыжайларда жоғары тағамдық құндылығы бар «витграсс» шырынын өндіру жобаларын іске асыруда. Бұл бағыттағы зерттеулер Қазақстанның селекцияланған бидай сорттарына негізделген.

Мамандардың айтуынша, бүгінде органикалық өнім тұтыну – сәнді үрдіс емес, қажеттілікке айналып отыр. Түрлі созылмалы сырқаттардың көбеюі, экологиялық ахуалдың нашарлауы – халықты химиялық қоспасыз, пестицидсіз таза азық-түлікке бет бұруға итермелеуде.

– «Табиғи таза өнімге сұраныс жоғары. Мәселен, әлемде органикалық нарық жыл сайын 8–10 пайызға өсуде», – дейді мамандар. Қазақстан да бұл бағытта елеулі қадамдар жасап келеді. Сертификатталған органикалық жерлердің көлемі ұлғайып, отандық өнім шетелге экспортталуда.

Алайда бұл салада шешімін таппаған мәселелер де бар.

Қазақстанның органикалық өнім өндірушілер одағының директоры Арсен Керімбеков органикалық ауыл шаруашылығында өнімділік төмен болатынын және мұндай өндіріс оңай емес екенін атап өтті:

– «Химиялық тыңайтқыштарды, зиянкестерге қарсы құралдарды қолдануға болмайды. Бірақ бұған балама технологиялар бар. Мысалы, картоптың жанына гүл отырғызсаңыз, колорад қоңызы гүлге кетіп, картопқа тимейді. Мұндайда өнім аз болады, бірақ таза болады. Бұл жерде ғылымның көмегі қажет», – дейді ол.

Керімбековтің айтуынша, органикалық шаруашылықта зиянды организмдер, арамшөптер мен аурулардан келетін шығынды азайту үшін фермерлер биологиялық күрес тәсілдеріне жүгінуі керек.

Бұл пікірді биология ғылымдарының кандидаты, профессор Бахытжан Дүйсембеков те қолдады. Оның айтуынша, бүгінде ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл бағытқа қолдау көрсетіп, ғылымға ірі жобалар беруде.

– «Бүгінгі таңда химияның үлесін азайтып, зиянкестермен биологиялық жолмен күресу – басты міндет. Барлық ғылым салалары бірігіп жұмыс істеген жағдайда ғана біз сапалы таза өнім ала аламыз. Ғалымдарымыз осы бағытта еңбек етуде», – деді профессор.

Сонымен қатар, форумда омарта шаруашылығы мәселесі де көтерілді. Қазақстан балы өзінің табиғи тазалығы мен сапасы арқылы ішкі және сыртқы нарықта сұранысқа ие. Бірақ сала мамандарының айтуынша, омарташылар әлі де жеткілікті мемлекеттік қолдауға зәру.

Форум аясында панельдік сессиялар өтті, оларда Орталық Азияда органикалық ауыл шаруашылығын дамыту, нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, халықаралық стандарттар, экспорттық мүмкіндіктер мен ішкі нарықты дамыту мәселелері жан-жақты қаралды. Германия сарапшылары аграрлық-саяси диалог жүргізіп, инновациялық тәжірибелерімен бөлісті.

Қатысушылар үшін ұйымдастырылған «Шаруашылыққа шығу күні» шеңберінде Алматы облысындағы Organic Village фермерлік шаруашылығына экскурсия жасалып, «Фермерлер мектебінің» ашылуы өтті. Сондай-ақ, агроэкотуризмді, экологиялық таза өнімдерді, биотехнологияларды дамыту және өңірлік жобаларды іске асыру бағыттары талқыланды.

Форумда Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия және Түрікменстаннан келген делегациялар өз тәжірибелерімен бөлісті. Сонымен қатар, өңірлік ынтымақтастықты арттыру мақсатында бірлескен трансшекаралық жобаларды әзірлеу бойынша жұмыс тобынан Workshop өтті.

Қазақстандағы органикалық ауыл шаруашылығының әлеуеті зор. Қазіргі таңда елде 65 органикалық өнім өндіруші шаруашылық тіркелген, оның 58-і еуропалық стандарттарға сәйкес сертификатталған. Алайда органикалық өнім өндіру мен саудаға қатысты ресми статистика әлі толық қалыптаспаған, бұл саладағы нақты саясат жүргізуге кедергі келтіреді.

Экологиялық дағдарыстар мен климаттық өзгерістерге байланысты органикалық ауыл шаруашылығын дамыту бүгінгі таңда аса өзекті мәселе болып отыр. Органикалық өнімнің әлемдік нарықтағы сұранысы жыл сайын өсуде, ал Қазақстанның бұл бағыттағы мүмкіндіктері мен ғылыми негіздері айтарлықтай дамып келеді.

Органикалық ауыл шаруашылығы – бұл елдің экологиялық қауіпсіздігі мен азық-түлік тәуелсіздігінің негізі ғана емес, сонымен қатар экономиканың бәсекеге қабілетті, инновациялық бағыты. Бұл бағытта мемлекет пен ғылыми қауымдастық бірігіп, тұрақты даму мен болашақ ұрпақ үшін таза және сапалы өнім өндіруді қамтамасыз етуде.

Международный форум ORGANIC EXPO 2025 прошёл в Алматы

26–28 сентября 2025 года в Алматы на базе Caspian University состоялся международный форум ORGANIC EXPO 2025, посвящённый развитию органического сельского хозяйства в странах Центральной Азии.

Форум собрал представителей Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина, Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства, Caspian University, а также международных организаций ПРООН, ФАО, ОБСЕ и делегаций из Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Монголии и других стран.

Официальное открытие форума прошло с участием научного сообщества и представителей международных организаций. В ходе торжественной церемонии был подчеркнут важный вклад форума в развитие органического сектора и укрепление сотрудничества в регионе.

Ключевым докладчиком стала Шолпан Бастаубаева, председатель правления КазНИИЗиР. Она рассказала о научных проектах института в области органического сельского хозяйства, в том числе о выращивании высокопитательного «витграсса» в гидропонных теплицах на основе селекционных сортов пшеницы.

В рамках международного форума ORGANIC EXPO 2025, прошедшего в Алматы, эксперты выступили с важными замечаниями по вопросам развития органического сельского хозяйства.

Как отметили специалисты, сегодня потребление органической продукции – это не мода, а необходимость, обусловленная ростом хронических заболеваний и ухудшением экологической ситуации.

– «Спрос на органику растёт. Ежегодно мировой рынок органических продуктов увеличивается на 8–10%», – говорят эксперты. Казахстан также активно включается в этот процесс: растёт площадь сертифицированных органических земель, отечественная продукция выходит на экспорт.

Однако органическое производство требует значительных ресурсов. Арсен Керимбеков, директор Союза органических производителей Казахстана, в своём выступлении подчеркнул:

– «Производительность ниже, нельзя применять химические удобрения и пестициды. Но в мире есть альтернативные технологии. Например, если рядом с картофелем посадить цветы, колорадский жук выберет цветы, а не картошку. Урожай будет меньше, но он будет чистым. Здесь нужна поддержка науки», – сказал он.

По словам Керимбекова, защита растений в органике требует использования биологических методов борьбы с вредителями, болезнями и сорняками.

С этим мнением согласен и кандидат биологических наук, профессор Бахытжан Дюсембеков. Он подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства Казахстана в последние годы оказывает серьёзную поддержку исследованиям в этой области.

– «Мы разрабатываем биологические методы, чтобы сократить применение химии. Только на стыке всех научных направлений можно гарантировать получение экологически чистой и безопасной продукции. Наши учёные уже работают над этим», – заявил он.

Особое внимание на форуме было уделено пчеловодству. Казахстанский мёд благодаря своей чистоте и качеству пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако, по мнению пчеловодов, отрасль по-прежнему нуждается в более активной государственной поддержке.

В рамках форума прошли панельные сессии, посвящённые развитию органического сектора, нормативно-правовым вопросам, инновациям, экспорту и внутреннему рынку. Немецкие эксперты провели аграрно-политический диалог и поделились передовым опытом.

Участники форума посетили органическую ферму Organic Village в Алматы области, где состоялось открытие «Школы фермеров». Также обсуждались вопросы агроэкотуризма, развития биотехнологий и региональных проектов.

Делегации из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Туркменистана представили свой опыт и приняли участие в Workshop по созданию совместных трансграничных проектов в сфере органики.

В Казахстане зарегистрировано 65 производителей органической продукции, 58 из которых сертифицированы по европейским стандартам. Несмотря на отсутствие полной официальной статистики, страна занимает достойное место на мировом рынке органики.

Развитие органического сельского хозяйства является стратегической задачей в условиях глобальных климатических и экологических вызовов. Это не только вклад в продовольственную безопасность, но и конкурентное преимущество страны на мировом рынке экологически чистых продуктов.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын жетілдіру: жаңа цифрлық қадағалау жүйесі іске қосылды

2025 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын орындау аясында ҚР Ұлттық ғылым академиясы мен Алматы облысы әкімдігі бірлесіп, «Тұқымдарды цифрлық қадағалау жүйесін енгізу негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын жетілдіру» тақырыбында өңірлік семинар-кеңес өткізді.

Іс-шара барысында тұқым қозғалысын цифрлық қадағалау жүйесі таныстырылып қана қоймай, Алматы облысының тұқым шаруашылығы субъектілері базасында пилоттық режимде іске қосылды.

ҚР ҰҒА президенті А.Қ. Күрішбаев атап өткендей:

«Өнімділіктің шамамен 25%-ы тұқым сапасына байланысты. Өкінішке қарай, елімізде сапасыз тұқым мен сорт жаңарту жұмыстарының жеткіліксіздігі өнімділіктің төмендеуіне әсер етіп отыр».

ҚазЕжӨШҒЗИ атынан сөз сөйлеген Басқарма Төрағасының ғылым жөніндегі орынбасары Азамат Хидиров осы пікірді қолдап, тұқым шаруашылығының жаңа деңгейге шығуы үшін цифрландырудың маңызын атап өтті:

«Цифрлық қадағалау жүйесі – бұл саланың ашықтығын қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар фермерлерге нақты әрі жедел ақпарат береді. Ең бастысы – тұқым сапасы бақыланып, әділ бәсекелестік қалыптасады», – деді ол.

Семинарға ҚР ҰҒА президенті А.Қ. Күрішбаев, Алматы облысының әкімі М.Е. Сұлтанғазиев, ҚР АШМ өкілдері, ФАО сарапшылары, фермерлер, бизнес пен ғылым өкілдері қатысты.

Совершенствование семеноводства: в Казахстане запущена цифровая система контроля

24 сентября 2025 года в рамках выполнения поручений Президента Республики Казахстан Национальная академия наук РК совместно с акиматом Алматинской области провела региональный семинар-совещание «Совершенствование системы семеноводства сельскохозяйственных культур на основе внедрения цифрового контроля».

На встрече была не только представлена цифровая система отслеживания движения семян, но и запущена в пилотном режиме на базе хозяйств Алматинской области.

Президент НАН РК А. К. Куришбаев подчеркнул:

«Около 25% урожайности зависит от качества семян. К сожалению, в Казахстане низкая обновляемость сортов и использование некачественного посевного материала приводит к снижению производительности».

От имени КазНИИЗиР выступил заместитель Председателя Правления по науке Азамат Хидиров, который отметил важность цифровизации:

«Система цифрового контроля не только обеспечит прозрачность семеноводства, но и даст фермерам доступ к актуальной информации. Самое главное – это позволит повысить качество семян и создать честную конкуренцию», – сказал он.

В семинаре приняли участие президент НАН РК А. К. Куришбаев, аким Алматинской области М. Е. Султангазиев, представители МСХ РК, эксперты ФАО, фермеры, бизнес и научное сообщество.

Жамбыл облысында ҚазЕжӨШҒЗИ құрғақшылыққа төзімді бидай сұрыптарын таныстырды

2025 жылғы 24 қыркүйекте Жамбыл облысы, Меркі ауданындағы «Сыпатай батыр» элиталық тұқым шаруашылығы базасында ҚазЕжӨШҒЗИ қызметкерлерінің ұйымдастыруымен құрғақшылыққа төзімді астық дақылдарының сұрыптарын өсіру технологиясына арналған «Дала күні» өтті.

Іс-шараға Меркі ауданы әкімінің орынбасары Арғымбаев Қайрат Рахымбайұлы, сондай-ақ өңірдің шаруалары мен аграрийлері қатысты. Шара барысында топырақты өңдеу мен күздік бидай сұрыптарын себудің заманауи технологиялық тәсілдері көрсетілді.

Баяндамалар жасады:

Абаев С.С. — Басқарма төрағасының орынбасары

Айнебекова Б.А. — дәнді дақылдар зертханасының меңгерушісі

Жүсіпбеков Е.К. — топырақтану және агрохимия зертханасының аға ғылыми қызметкері

Қалтаев С.К. — Білімді тарату орталығының басшысы

Сондай-ақ институт қызметкерлері ауыл шаруашылығының еңбек сіңірген қызметкері Шайхиев К.К.-ға арналған Меркі аудандық музейіндегі естелік бұрыштың ашылуына қатысты. Институт атынан құттықтау сөз сөйлеген — Қалтаев С.К.

В Жамбылской области КазНИИЗиР представил засухоустойчивые сорта пшеницы

24 сентября 2025 года на базе элитно-семеноводческого хозяйства ТОО «Сыпатай батыр» (Жамбылская область, Меркенский район) сотрудники ТОО «КазНИИЗиР» организовали и провели «День поля» по технологии возделывания засухоустойчивых сортов зерновых культур.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Меркенского района Аргымбаев Кайрат Рахымбаевич, фермеры и аграрии региона. В рамках «Дня поля» состоялся демонстрационный показ современных приёмов обработки почвы и посева озимой пшеницы.

С докладами выступили:

Абаев С.С. — заместитель председателя правления

Айнебекова Б.А. — заведующая лабораторией зерновых культур

Жусупбеков Е.К. — старший научный сотрудник лаборатории почвоведения и агрохимии

Калтаев С.К. — руководитель Центра распространения знаний

Кроме того, сотрудники института приняли участие в открытии мемориального уголка в музее Меркенского района, посвящённого заслуженному работнику сельского хозяйства Шайхиеву К.К. От имени института с приветственным словом выступил Калтаев С.К.

Цифровая трансформация и аграрная наука: ключевые акценты Послания Президента и обсуждение в КазНИИЗиР

Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 8 сентября 2025 года стало важным ориентиром для аграрной отрасли и научного сообщества страны. Глава государства обозначил ключевые вызовы и направления развития Казахстана в условиях стремительного технологического прогресса, особое внимание уделив роли искусственного интеллекта, больших данных и цифровой трансформации.

Основные акценты Послания: переход от сырьевой модели к экономике знаний; внедрение ИИ в агросектор для повышения урожайности, точного земледелия и эффективного управления ресурсами; развитие человеческого капитала через STEM-образование и подготовку специалистов в сфере ИИ; усиление роли научных институтов и внедрение цифровых решений в исследованиях, в том числе в сельском хозяйстве; формирование нормативной базы по этике и безопасности данных.

Президент также обратил внимание на проблемные аспекты аграрной науки: низкую отдачу при значительных бюджетных вложениях, слабую коммерциализацию (около 17%), недостаточный приток молодых специалистов и разрыв между институтами и практикой на селе. Решением должны стать молекулярная селекция, генная инженерия, разработка засухоустойчивых сортов и внедрение климат-адаптивного земледелия.

Обсуждение в КазНИИЗиР

Сегодня в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства состоялось заседание Ученого совета, где рассмотрели ключевые направления развития аграрной науки и практики.

В повестку дня вошли: Послание Президента «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». С докладом выступил заведующий лабораторией земледелия, канд. с.-х. наук Р.К. Жапаев, подчеркнувший необходимость внедрения ИИ и инновационных технологий в сельское хозяйство.

Ход работ по созданию Национального генбанка сельскохозяйственных культур. Доклад представили д-р биол. наук, проф. М.А. Есимбекова и д-р PhD Д.Г. Таджибаев. Было отмечено, что генбанк станет важным инструментом сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности страны.

Отчет по индикативным показателям на 2025 год в рамках бюджетных программ Министерства сельского хозяйства и Министерства науки и высшего образования РК. Докладчик –заместитель Председателя Правления по науке, канд. с.-х. наук А.Э. Хидиров, который обозначил достижения и проблемные вопросы.

Отчеты сотрудников по зарубежным командировкам. Своим опытом поделились НС Е.Е. Абишев (лаборатория кукурузы и сорговых культур) и НС Нүсіпбай Қ. (лаборатория зернобобовых культур).

В разделе «Разное» обсуждались организационные вопросы. Кроме того, сотрудникам института были вручены патенты на селекционные достижения, патент на полезную модель, патент на изобретение, свидетельство на объект авторского права, а также свидетельства на новые сорта мягкой яровой пшеницы и сои.

Заместитель Председателя Правления по инновациям КазНИИЗиР Серик Абаев отметил, что ключевыми направлениями работы института остаются цифровая трансформация, создание генбанка и выполнение государственных научных программ.

Участники заседания подчеркнули, что успешная реализация задач, поставленных Президентом, требует объединения усилий науки, образования и бизнеса, а также ориентации исследований на практическое применение и коммерциализацию.

Цифрлық трансформация және аграрлық ғылым: Президент Жолдауындағы негізгі басымдықтар және ҚазЕжӨШҒЗИ-дағы талқылау

2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауы аграрлық сала мен елдің ғылыми қауымдастығы үшін маңызды бағдар болды. Мемлекет басшысы жедел технологиялық прогресс жағдайында Қазақстан дамуының негізгі сын-қатерлері мен бағыттарын айқындап, жасанды интеллект, үлкен деректер және цифрлық трансформацияның рөліне айрықша назар аударды.

Жолдаудың негізгі басымдықтары:

шикізаттық модельден білім экономикасына көшу;

ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру, дәлме-дәл егіншілік пен ресурстарды тиімді басқару үшін ЖИ енгізу;

адами капиталды STEM-білім беру арқылы дамыту және ЖИ саласында мамандар даярлау;

ғылыми институттардың рөлін күшейту және ауыл шаруашылығы зерттеулерінде цифрлық шешімдерді қолдану;

деректер этикасы мен қауіпсіздігі бойынша нормативтік базаны қалыптастыру.

Президент сондай-ақ аграрлық ғылымдағы проблемалық тұстарға тоқталды: қомақты бюджет қаражаттары жұмсалғанымен, қайтарымның төмендігі, коммерцияландырудың әлсіздігі (шамамен 17%), жас мамандардың жеткіліксіз келуі және институттар мен ауылдағы тәжірибенің алшақтығы. Бұл мәселелерді шешудің жолдары –молекулалық селекция, гендік инженерия, құрғақшылыққа төзімді сұрыптар шығару және климатқа бейімделген егіншілікті енгізу.

ҚазЕжӨШҒЗИ-дағы талқылау

Бүгін Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында Ғылыми кеңестің отырысы өтіп, аграрлық ғылым мен тәжірибенің негізгі даму бағыттары қаралды.

Күн тәртібінде:

Президент Жолдауы «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті міндеттер және оларды цифрлық трансформация арқылы шешу». Баяндама жасаған – егіншілік зертханасының меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Р.К. Жапаев, ол ауыл шаруашылығына ЖИ мен инновациялық технологияларды енгізудің маңыздылығын атап өтті.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының Ұлттық генбанкін құру жұмыстарының барысы. Баяндамашылар – биология ғылымдарының докторы, профессор М.А. Есимбекова және PhD докторы Д.Г. Таджибаев. Генбанк елдің биоалуантүрлілігін сақтаудың және азық-түлік қауіпсіздігінің маңызды құралы болатыны айтылды.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Ғылым және жоғары білім министрлігінің бюджеттік бағдарламалары аясында 2025 жылға арналған индикативтік көрсеткіштер бойынша есеп. Баяндамашы – ғылым жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты А.Э. Хидиров, ол жетістіктер мен проблемалық мәселелерге тоқталды.

Шетелдік іссапарлар бойынша қызметкерлердің есептері. Өз тәжірибесімен жүгері және сүрлемдік дақылдар зертханасының ғылыми қызметкері Е.Е. Әбішев және бұршақ тұқымдас дақылдар зертханасының ғылыми қызметкері Нүсіпбай Қ. бөлісті.

«Әртүрлі мәселелер» бөлімінде ұйымдастырушылық сұрақтар қаралды. Сонымен қатар, институт қызметкерлеріне селекциялық жетістіктерге берілген патенттер, пайдалы модельге патент, өнертабыстық патент, авторлық құқық нысанына куәлік, сондай-ақ жаңа жұмсақ жаздық бидай мен соя сұрыптарына куәліктер табыс етілді.

ҚазЕжӨШҒЗИ инновация жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары Серік Абаев институт жұмысының негізгі бағыттары цифрлық трансформация, генбанк құру және мемлекеттік ғылыми бағдарламаларды орындау екенін атап өтті.

Отырыстың қатысушылары Президент айқындаған міндеттердің табысты жүзеге асырылуы ғылым, білім және бизнестің күш-жігерін біріктіруді, сондай-ақ зерттеулерді практикалық қолдануға және коммерцияландыруға бағыттауды талап ететінін атап өтті.

Казахстанские учёные перенимают опыт Китая в свекловодстве

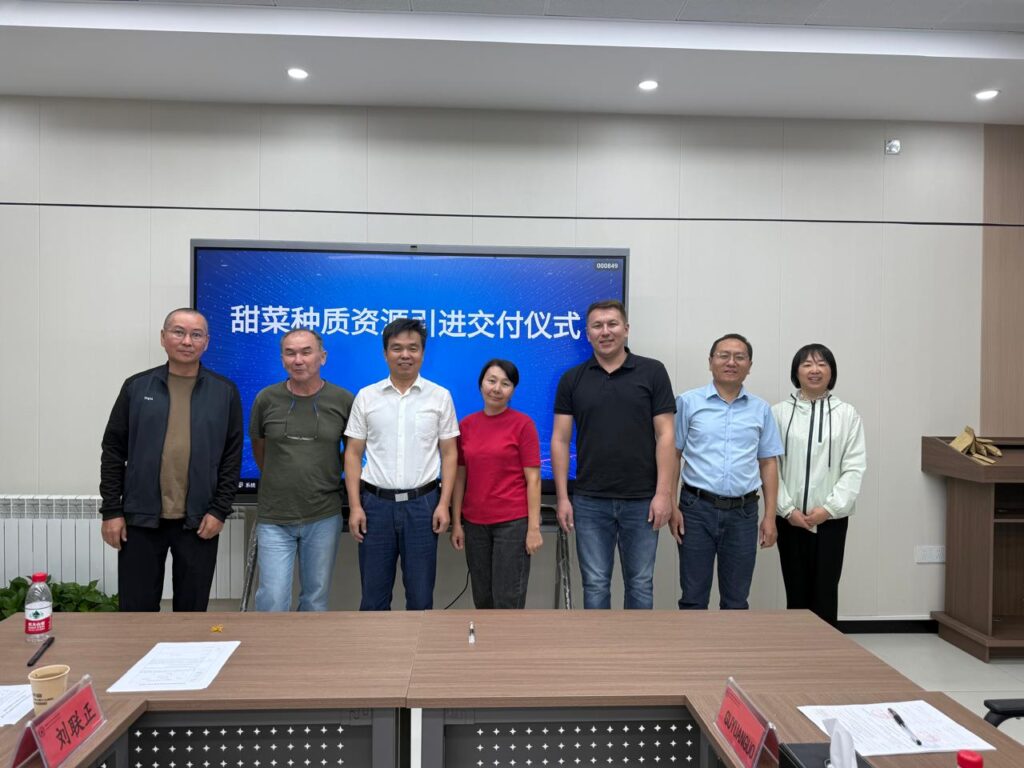

Заведующая лабораторией сахарной свёклы КазНИИЗиР ЛайлаТабынбаева и старший лаборант, технолог Қуаныш Мырзамуратов прошли стажировку в ведущих научных организациях Синьцзяна (г. Урумчи и Шихэдзи, КНР) с 8 по 13 сентября 2025 года.

В центре внимания были: современные технологии возделывания и селекции сахарной свёклы, семеноводство и методы подработки семян, инновационные системы орошения.

В Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук (Урумчи) казахстанские специалисты ознакомились с достижениями в селекции и семеноводстве.

В Академии сельскохозяйственных наук Шихэдзи учёным представили: систему орошения на экспериментальных полях, цех по дражированию семян, новые селекционные линии сахарной свёклы.

Итогом визита стал обмен ценными селекционными материалами и вручение сертификатов участникам стажировки.

Такие программы не только укрепляют международное сотрудничество, но и открывают новые перспективы для развития свекловодства в Казахстане.

Қазақ ғалымдары Қытайдан қант қызылшасы бойынша тәжірибе алды

ҚазЕжӨШҒЗИ қант қызылшасы зертханасының меңгерушісі Ләйла Табынбаева және аға лаборант, технолог Қуаныш Мырзамуратов 2025 жылдың 8–13 қыркүйегі аралығында Қытайдың Шыңжаң өңіріндегі жетекші ғылыми ұйымдарында (Үрімші және Шихэцзы қалаларында) тағылымдамадан өтті.

Тағылымдаманың негізгі бағыты: қант қызылшасын өсіру және селекциялау технологиялары, тұқым шаруашылығы мен тұқымды өңдеу әдістері, заманауи суару жүйелері.

Үрімшідегі Шыңжаң ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясында қазақстандық мамандар селекция жетістіктерімен және тұқым шаруашылығымен танысты.

Шихэцзы ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясында ғалымдарға: тәжірибелік егістіктердегі суару жүйесі, тұқымды дражирлеу цехының жұмысы, қант қызылшасының жаңа селекциялық желілері таныстырылды.

Сапар қорытындысында құнды селекциялық материалдар алмасу және тағылымдамаға қатысушыларға сертификаттар табыстау өтті.

Бұл бағдарлама халықаралық ынтымақтастықты нығайтып қана қоймай, Қазақстандағы қант қызылшасы өндірісін дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашады.

Қазақстандық ғалымдар Қытайдағы аграрлық зерттеулер институттарымен ынтымақтастықты нығайтты

2025 жылғы 7–9 қыркүйек аралығында «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС делегациясы Басқарма Төрайымы Шолпан Бастаубаеваның жетекшілігімен Қытайдың Цзинань қаласындағы Шаньдун ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының ауыл шаруашылығы дақылдарын зерттеу институтына (директоры – доктор Чжао Хайцзюнь) іссапар жасады.

Сапар барысында соя мен бидайға қатысты ғылыми алмасулар өтті, зертханалар мен тәжірибелік алқаптарға экскурсия ұйымдастырылды, сондай-ақ генетикалық ресурстармен алмасу жүзеге асырылды.

9–11 қыркүйек күндері делегация Бейжің қаласындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының ұлттық генетикалық банкіне барды. Мұнда 580 мыңнан астам үлгі -18 °C жағдайында және криоконсервация әдісімен ұзақ мерзімді сақтауда тұр.

Сондай-ақ, қазақстандық ғалымдар Қытай ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Өсімдік шаруашылығы институтында (профессор Лю Сянлун) болды. Кездесу барысында қос институт арасында өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды. Тараптар соя (профессор Цю Лицзюань), бидай (профессор Лю Сянлун) және тары (профессор Дяо Сяньмин) бойынша бірлескен зерттеу жобаларын талқылап, алдағы ынтымақтастық бағыттарын белгіледі.

Казахстанские учёные укрепляют сотрудничество с Китаем в сфере аграрных исследований

С 7 по 9 сентября 2025 года делегация ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» во главе с Председателем Правления Шолпан Бастаубаевой посетила Институт исследований сельскохозяйственных культур Шандунской академии сельскохозяйственных наук (г. Цзинань, Китай), которым руководит доктор Чжао Хайцзюнь.

Во время визита прошли академические обмены по теме исследований сои и пшеницы, экскурсии в лаборатории и на экспериментальные поля, а также обмен генетическими ресурсами.

С 9 по 11 сентября казахстанская делегация побывала в Национальном генетическом банке сельскохозяйственных культур в Пекине, где хранится более 580 тысяч образцов в условиях криоконсервации и при -18 °C.

Также учёные посетили Институт растениеводства Китайской академии сельскохозяйственных наук под руководством профессора Лю Сянлуна. Здесь был подписан Меморандум о взаимопонимании между двумя институтами. Стороны обсудили совместные исследования по сое (профессор Цю Лицзюань), пшенице (профессор Лю Сянлун) и просу (профессор Дяо Сяньмин), а также наметили планы по будущим программам сотрудничества.

Учёные из КНР посетили КазНИИЗиР

Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства посетила делегация учёных из Китая. В её состав вошли:

Чжан Янь – младший научный сотрудник, заместитель заведующего отдела, Институт исследований сельскохозяйственных культур Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук;

Гао Цян – младший научный сотрудник, Институт исследований сельскохозяйственных культур Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук;

Чжоу Юаньхан – младший научный сотрудник, заместитель заведующего отдела, Институт исследований сельскохозяйственных культур Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук;

Тухангуль Тохети, PhD, Институт исследований сельскохозяйственных культур Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук;

Чжан Цзиньмэй – доцент, Институт сельскохозяйственных культур Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Гости ознакомились с деятельностью КазНИИЗиР, научными проектами института и его инфраструктурой, а также обсудили перспективы сотрудничества в сфере аграрной науки.

Қытай ғалымдары ҚазЕжӨШҒЗИ-да қонақта болды

Қазақстанның егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтына Қытай Халық Республикасының ғалымдар тобы іссапармен келді. Делегация құрамында:

Чжан Янь – кіші ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісінің орынбасары, Шыңжаң ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Дақылдар зерттеу институты;

Гао Цян – кіші ғылыми қызметкер, Шыңжаң ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Дақылдар зерттеу институты;

Чжоу Юаньхан – кіші ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісінің орынбасары, Шыңжаң ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Дақылдар зерттеу институты;

Тухангүл Тохети, PhD, Шыңжаң ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Дақылдар зерттеу институты;

Чжан Цзиньмэй – доцент, Қытай ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының Дақылдар институты.

Қонақтар ҚазҒЗЖИ-дың қызметімен, ғылыми жобаларымен және инфрақұрылымымен танысып, аграрлық ғылым саласындағы ынтымақтастықтың болашағын талқылады.

Умное сельское хозяйство: в Алматы обсудили IoT и биочар

8–9 сентября 2025 года в Казахском национальном аграрном исследовательском университете прошёл международный семинар «Use of Smart Agriculture: IoT Technologies and Biochar Applications».

Мероприятие объединило экспертов и молодых учёных из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Участники обсудили: цифровые решения в пчеловодстве, развитие вертикальных ферм, инновационные методы ирригации, применение биочара для восстановления почв.

Особое внимание уделили роли технологий Интернета вещей (IoT), которые позволяют повысить эффективность аграрного производства и рационально использовать ресурсы.

Завершающим этапом стала выездная практическая сессия в учебном хозяйстве КазНАИУ, где студенты вместе с экспертами протестировали современные агротехнологии в полевых условиях.

От КазНИИЗиР в семинаре приняли участие:

Карлыға Рустемова – младший научный сотрудник лаборатории почвоведения и агрохимии, докторант 1 курса; Бекжан Майкотов – младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии растений, докторант 1 курса; Арман Баймагамбетов – младший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений, докторант 1 курса.

Семинар показал, что объединение науки, образования и инноваций становится важным условием для устойчивого развития сельского хозяйства в регионе.

Ақылды ауыл шаруашылығы: Алматыда IoT және биочар талқыланды

2025 жылғы 8–9 қыркүйекте Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде «Use of Smart Agriculture: IoT Technologies and Biochar Applications» атты халықаралық семинар өтті.

Іс-шараға Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан сарапшылар мен жас ғалымдар қатысты.

Қатысушылар келесі мәселелерді талқылады: ара шаруашылығындағы цифрлық шешімдер, вертикалды фермалардың дамуы, инновациялық суару әдістері, топырақты қалпына келтірудегі биочардың әлеуеті.

IoT технологияларының ауыл шаруашылығын тиімді дамытуға және ресурстарды ұтымды пайдалануға қосатын үлесіне ерекше назар аударылды.

Семинардың қорытынды кезеңі оқу шаруашылығындағы тәжірибелік сессия болды. Мұнда студенттер мен сарапшылар жаңа агротехнологияларды нақты жағдайда сынап көрді.

ҚазЕжӨШҒЗИ атынан семинарға қатысқандар: Рүстемова Қарлыға – топырақтану және агрохимия зертханасының кіші ғылыми қызметкері, 1 курс докторанты; Майкотов Бекжан – өсімдік биотехнологиясы зертханасының кіші ғылыми қызметкері, 1 курс докторанты; Баймағамбетов Арман – өсімдіктер иммунитеті және қорғау зертханасының кіші ғылыми қызметкері, 1 курс докторанты.