ҚазEжӨШҒЗИ қызметкерлері Германияда халықаралық көрмеге қатысты

11–13 ақпан күндері Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты (ҚазEжӨШҒЗИ) Органикалық егіншілік зертханасының қызметкерлері Германияға жұмыс сапарымен барды.

Іссапар аясында Назира Слямова мен Марипбай Бекбатыров Нюрнберг қаласында өткен әлемдегі ең ірі органикалық өнімдер көрмелерінің бірі – BIOFACH 2026 халықаралық көрмесіне қатысты. Бұл алаң органикалық ауыл шаруашылығы, тағам және табиғи өнімдер саласындағы жетекші сарапшыларды біріктіреді, тәжірибе алмасуға және жаңа ғылыми бағыттармен танысуға мүмкіндік береді.

Көрме барысында Хохенхайм университеті жанындағы Органикалық егіншілік орталығының маманы Джулия Шнайдермен іскерлік кездесу өтіп, ғылыми ынтымақтастықтың болашағы талқыланды.

Бүгінде органикалық егіншілік әлемдік деңгейде ерекше маңызға ие. Тұрақты даму, экологиялық қауіпсіздік, топырақ құнарлылығын сақтау және халықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселелері жаһандық күн тәртібінде тұр. Сондықтан органикалық өндірісті дамыту – тек аграрлық сектордың ғана емес, елдің ұзақ мерзімді экологиялық және экономикалық тұрақтылығының да кепілі.

Сапар 2024–2026 жылдарға арналған 267 бюджеттік бағдарлама – «Білім мен ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру» аясында, «Қазақстан Республикасында органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиялық дамуын ғылыми қамтамасыз ету» тақырыбы бойынша жүзеге асырылды. Ғылыми-техникалық бағдарламаның жетекшісі – Ш.О. Бастаубаева.

Сотрудники КазНИИЗиР посетили международную выставку в Германии

С 11 по 13 февраля сотрудники Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства посетили Германию с рабочим визитом.

В рамках поездки сотрудники лаборатории органического земледелия Назира Слямова и Марипбай Бекбатыров приняли участие в международной выставке BIOFACH 2026, которая проходит в городе Нюрнберг. BIOFACH является одной из крупнейших мировых площадок в сфере органического сельского хозяйства и натуральной продукции, объединяя экспертов, ученых и производителей со всего мира.

В ходе выставки состоялась деловая встреча со специалистом Центра органического земледелия Университет Хоэнхайма Юлия Шнайдер, где обсуждались перспективы научного сотрудничества.

Сегодня органическое земледелие приобретает особую актуальность во всем мире. Вопросы устойчивого развития, сохранения плодородия почв, экологической безопасности и производства качественной продукции становятся приоритетами глобальной аграрной политики. Развитие органического производства рассматривается как стратегическое направление, способствующее укреплению продовольственной безопасности и повышению конкурентоспособности страны.

Поездка организована в рамках бюджетной программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» по теме «Научное обеспечение технологического развития органического производства сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан» на 2024–2026 годы. Руководитель НТП – Ш.О. Бастаубаева.

@agro__press @nasec.kz

Тұқым өңдеу зауыттары ашылды – БАҚ

«Нақты» газетінде Алмалыбақ ауылында тұқым өңдеу бағытындағы жаңа шағын зауыттардың іске қосылуы туралы материал жарияланды. Өндірістік нысандар Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты аумағында ашылып, аграрлық ғылым жетістіктерін өндіріске енгізуге бағытталған.

Аталған жобалардың маңыздылығын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков институт базасында өткен «Аграрлық ғылым жетістіктерін өндіріске енгізу – АӨК-тің тұрақты дамуының кепілі» атты семинар-кеңес барысында атап өтті.

Толығырақ ақпаратты «Нақты» газетінің сайтындағы сілтеме арқылы оқи аласыздар.

Открыли заводы по подработке семян – СМИ

В газете «Нақты» опубликован материал о запуске новых мини-заводов по подработке семян в селе Алмалыбак. Производственные объекты открыты на территории Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства и направлены на внедрение достижений аграрной науки в практику.

Значимость реализованных проектов отметил вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Тасжуреков в рамках семинара-совещания «Внедрение в производство достижений аграрной науки – залог устойчивого развития АПК», прошедшего на базе института.

Подробности читайте по ссылке в материале газеты «Нақты».

https://naqtygazeti.kz/otkryli-zavody-po-podrabotke-semyan/

@agro__press @nasec.kz

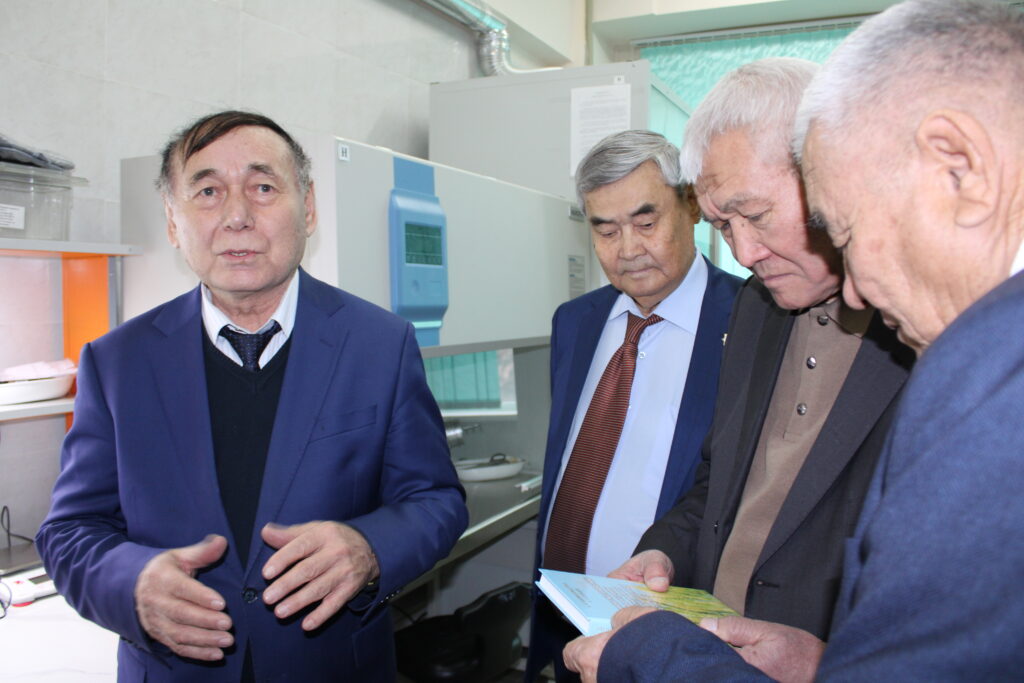

Құрметті Бурибай Сариевич!

Сізді 86 жасқа толған мерейлі жасыңызбен Басқарма атынан және жеке өз атымнан шын жүректен құттықтаймын!

Сіздің өмір жолыңыз бен кәсіби қызметіңіз – ғылымға, білімге және Қазақстанның аграрлық саласының дамуына адал қызмет етудің жарқын үлгісі. Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Дербісек ауылының тумасы ретінде Сіз жастайыңыздан биология ғылымын өмірлік мұрат етіп, С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің биология факультетінің студентінен бастап, биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы АСХН академигі деңгейіне дейін биік белестерді бағындырдыңыз.

Сіздің педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлаудағы еңбегіңіз айрықша құрметке лайық. Н. К. Крупская атындағы Семей педагогикалық институтында қызмет атқарған жылдарыңызда Сіз Қазақстанның орта мектептері үшін биология және химия пәндері бойынша мыңнан астам мұғалім даярлауға зор үлес қостыңыз.

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтындағы көпжылдық еңбегіңіз отандық селекция ғылымының дамуына арналды. Сіздің дәнді малазықтық дақылдар селекциясының теориялық негіздерін қалыптастыруыңыз және осы бағытта ғылыми мектеп құруыңыз – еліміздің аграрлық ғылымындағы аса маңызды жетістік. Сіз шығарған арпа мен сұлының жаңа сұрыптары Қазақстанның бірнеше өңірінде және шет елдерде сәтті өсіріліп, ауыл шаруашылығы өндірісінің артуына және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға елеулі үлес қосып келеді.

Сіздің ғылыми мұраңыз – жүздеген ғылыми еңбектер, монографиялар, әдістемелік құралдар, авторлық куәліктер мен патенттер ғана емес, ең бастысы – Сіздің ісіңізді жалғастырып келе жатқан шәкірттеріңіз бен ізбасарларыңыз. Мемлекеттік деңгейде көрсетілген жоғары баға ол Сіздің ұзақ жылдар бойғы табанды әрі адал еңбегіңіздің заңды нәтижесі.

Осы айтулы күні ғылымға сіңірген өлшеусіз еңбегіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, көңіл тыныштығы мен жақындарыңыздың ыстық ықыласын тілеймін. Әрдайым әріптестеріңіз бен шәкірттеріңіздің құрметіне бөлене беріңіз.

Ізгі құрметпен, Басқарма төрағасы Ш. Бастаубаева

Уважаемый Бурибай Сариевич!

От имени коллектива и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательной датой – 86-летием!

Ваша жизнь и профессиональный путь – это пример подлинного служения науке, образованию и аграрному развитию Казахстана. Уроженец села Дербисек Сарыагашского района, Вы с юных лет связали свою судьбу с биологической наукой, пройдя путь от студента биологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова до известного учёного, доктора биологических наук, профессора и академика АСХН Республики Казахстан.

Особого уважения заслуживает Ваш вклад в подготовку научных и педагогических кадров. В годы работы в Семипалатинском педагогическом институте имени Н. К. Крупской Вы внесли значимый вклад в формирование учительского корпуса страны, подготовив более тысячи специалистов по биологии и химии для школ Казахстана.

На протяжении десятилетий Ваша деятельность в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства была направлена на развитие отечественной селекции. Разработанные Вами теоретические основы селекции зернофуражных культур и созданная научная школа стали прочной опорой для аграрной науки страны. Созданные Вами сорта ячменя и овса успешно возделываются в регионах Казахстана и за его пределами, внося весомый вклад в продовольственную безопасность и развитие сельского хозяйства.

Ваше научное наследие – это сотни публикаций, монографии, методические разработки, авторские свидетельства и патенты, а главное – ученики и последователи, продолжающие Ваше дело. Государственное признание Ваших заслуг является закономерным итогом многолетнего и самоотверженного труда.

В этот знаменательный день примите искренние слова благодарности за Ваш вклад в науку, за преданность профессии и за пример, который Вы подаёте молодым учёным.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и тепла близких. Пусть уважение коллег и учеников всегда сопровождает Вас.

С уважением, Председатель Правления Ш. Бастаубаева

@agro__press @nasec.kz

Қуаңшылық қаупі: көктемгі дала жұмыстары ғылыми негізде жүргізілуі тиіс

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 10 ақпанда Үкіметтің кеңейтілген отырысында алдағы жылдары табиғи қауіп-қатерлердің, соның ішінде қуаңшылық құбылыстарының күшею ықтималдығы жоғары екенін атап өтті. Бұл жағдай аграрлық өндірісті қолайсыз агрометеорологиялық факторларға бейімдеуді талап етеді.

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының егіншілік зертханасының меңгерушісі Рауан Жапаевтың айтуынша, қуаң жылдары ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін төмендетпеу үшін көктемгі дала жұмыстарын ғылыми негізде және жедел ұйымдастыру аса маңызды.

Маманның сөзінше, институт ғалымдары жыл сайын күзгі-қысқы кезеңді талдау, сондай-ақ «Қазгидромет» ұсынатын көктемгі және жазғы маусымдарға арналған ауа райы болжамдарын ескере отырып, Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймағында көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге арналған ғылыми негізделген ұсынымдар әзірлейді және жариялайды.

Биылғы жылы қар жамылғысының аз түсуі мен оның біркелкі таралмауына байланысты топырақтағы өнімді ылғал қорының төмендеуі болжанып отыр. Осыған байланысты көктемгі дала жұмыстарын ерте бастап, қысқа мерзімде сапалы жүргізудің маңызы арта түседі.

Рауан Жапаев атап өткендей, агротехникалық шараларды ғылыми тұрғыдан дұрыс жоспарлау, әсіресе ылғал үнемдейтін топырақ өңдеу тәсілдерін қолдану – ылғалдың булану арқылы жоғалуын азайтып, топырақтың су-физикалық қасиеттерін жақсартуға және ылғал сақтау қабілетін арттыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, болжанып отырған климаттық жағдайларға бейімделудің негізгі тетіктерінің бірі – қуаңшылық пен температуралық күйзеліске төзімді ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдалану.

– Қуаңшылыққа төзімді сорттарды өндіріске енгізу өнім жоғалту қаупін төмендетіп, өзгермелі климат жағдайында тұрақты өнім алуға мүмкіндік береді, – деп түйіндеді зертхана меңгерушісі.

Риски засухи: весенние полевые работы требуют научного подхода

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании Правительства, отметил высокую вероятность усиления природных угроз, включая засушливые явления, в ближайшие годы. В этих условиях особую значимость приобретает адаптация аграрного производства к неблагоприятным агрометеорологическим факторам.

Как сообщил заведующий лабораторией земледелия Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства Рауан Жапаев, для предотвращения снижения урожайности в засушливые годы необходимо обеспечить своевременное и научно обоснованное проведение весенне-полевых работ.

По его словам, ученые института ежегодно анализируют особенности осенне-зимнего периода, учитывают прогнозы Казгидромета на весенний и летний сезоны и разрабатывают научно обоснованные рекомендации по проведению весенних полевых работ в условиях юго-востока Казахстана.

В текущем году, в связи с малоснежной зимой и неравномерным распределением снежного покрова, прогнозируется снижение накопления продуктивной влаги в почве. В этой связи особое значение приобретает раннее начало весенне-полевых работ, их оперативное проведение и грамотное планирование агротехнических мероприятий.

Рауан Жапаев подчеркнул, что применение влагосберегающих технологий обработки почвы позволяет сократить потери влаги за счет испарения, улучшить водно-физические свойства почвы и повысить ее влагоудерживающую способность.

Кроме того, одним из ключевых направлений адаптации земледелия к изменяющимся климатическим условиям является внедрение сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе и температурным стрессам.

– Использование засухоустойчивых сортов снижает риски потери урожая и обеспечивает более стабильную продуктивность в условиях климатических изменений, – отметил он.

@agro__press @nasec.kz

ҚазЕжӨШҒЗИ қызметкерлері Алматы облысында семинар өткізді

2026 жылғы 11 ақпанда Алматы облысы Жамбыл ауданының Ұзынағаш ауылында Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері «Дәнді, жемдік және майлы дақылдар» бағыты бойынша көшпелі семинар өткізді.

Семинар тақырыбы – «Тұқым шаруашылығын дамыту және агротехнология тәсілдерін қолдану жолдары». Іс-шараның мақсаты – ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің білімін арттыру және ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу.

Семинардың ашылуында Жамбыл ауданының әкімі Ертас Нұрлан Ертасұлы құттықтау сөз сөйледі.

Дәрістерді институттың жетекші ғалымдары оқыды:

Мейірман Ғ.Т., ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, ҰҒА академигі – жемшөп өндірісін дамытудың кешенді жоспары туралы;

Айнебекова Б.А., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, дәнді дақылдар зертханасының меңгерушісі –институт шығарған жаңа бейімделген дәнді дақыл сорттары туралы;

Дидоренко С.В., биология ғылымдарының кандидаты, профессор, майлы дақылдар зертханасының меңгерушісі –Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймақтарында майлы дақылдарды әртараптандыру жөнінде;

Омарова А.Ш., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, жүгері және құмай зертханасының бас ғылыми қызметкері – өңірдегі жүгері мен құмай өсіру агротехнологиялары туралы;

Мәлімбаева А.Ж., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, топырақтану және агрохимия зертханасының меңгерушісі – топырақ құнарлылығын арттыру және тыңайтқыштарды тиімді қолдану жолдары жөнінде;

Калтаев С., білім тарату орталығының басшысы – ауыл шаруашылығы мамандарының біліктілігін арттыру және ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу мәселелері туралы.

Семинар соңында қатысушылар сұрақ-жауап форматында өзара пікір алмасты.

Сотрудники КазНИИЗиР провели выездной семинар в Алматинской области

11 февраля 2026 года в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области сотрудники Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства провели выездной семинар по направлению «Зерновые, кормовые и масличные культуры».

Тема семинара – «Развитие семеноводства и применение агротехнологических методов». Мероприятие было направлено на повышение квалификации сельхозпроизводителей и внедрение научных разработок в производство.

С приветственным словом выступил аким Жамбылского района Ертаc Нурлан Ертаcұлы.

В качестве лекторов выступили ведущие ученые института:

Мейірман Ғ.Т., доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК – о комплексном плане развития кормопроизводства как основы животноводства;

Айнебекова Б.А., кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией зерновых культур – о новых адаптированных сортах зерновых культур, выведенных институтом;

Дидоренко С.В., кандидат биологических наук, профессор, заведующий лабораторией масличных культур – о диверсификации масличных культур в юго-восточных регионах Казахстана;

Омарова А.Ш., кандидат сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории кукурузы и сорго – об агротехнологиях возделывания кукурузы и сорго в юго-восточном регионе;

Мәлімбаева А.Ж., кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией почвоведения и агрохимии – об эффективном применении удобрений и повышении плодородия почв;

Калтаев С., руководитель Центра распространения знаний – о повышении квалификации специалистов и внедрении научных достижений в производство.

Семинар завершился сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники обсудили актуальные проблемы отрасли и пути их решения.

@agro__press @nasec.kz

Ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күнімен құттықтау

11 ақпан – БҰҰ-ның 2015 жылғы шешімімен бекітілген Ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күні. Бұл мереке әйелдердің ғылымға тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге, зерттеу саласындағы белсенділігі мен рөлін арттыруға бағытталған. Бүгінде Қазақстанда әйел зерттеушілердің үлесі шамамен 52%-ды құрайды. Бұл – ғылым саласындағы нәзік жандылардың әлеуеті мен еңбегінің жоғары екенін көрсетеді.

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының ғылыми және өндірістік әлеуетін арттыруға зор үлес қосып жүрген барша нәзік жанды қызметкерлерімізді айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын!

Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға құт-береке, еңбектеріңізге толағай табыс, ғылым жолында жаңа белестерді бағындыруды тілеймін.

Құрметпен, ҚазЕжӨШҒЗИ Басқарма төрағасы Шолпан Бастаубаева

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, учрежденный решением Организации Объединённых Наций в 2015 году. Этот день призван подчеркнуть важность равного доступа женщин к науке, расширения их участия в исследованиях и укрепления их роли в научном сообществе. Сегодня в Казахстане доля женщин-исследователей составляет около 52%, что свидетельствует о высоком потенциале и значимом вкладе наших соотечественниц в развитие науки.

От имени Правления Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства сердечно поздравляю наших уважаемых сотрудниц, которые вносят весомый вклад в научный и производственный потенциал института, с этим знаменательным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка вашим семьям, новых профессиональных достижений, вдохновения и покорения новых высот в науке.

С уважением, Председатель Правления КазНИИЗиР Шолпан Бастаубаева

@agro__press @nasec.kz

ҚазЕжӨШҒЗИ: аграрлық ғылым мен өндірісті тоғыстырған алаң

Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында «Аграрлық ғылым жетістіктерін өндіріске енгізу – АӨК-тің тұрақты дамуының кепілі» тақырыбында семинар-кеңес өтті.

Семинар жұмысына Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков, «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ басқарма төрағасы Бауыржан Асанов, сондай-ақ өңірдің түкпір-түкпірінен келген аграрлық бағыттағы ғалымдар, агроөнеркәсіп кешенінің бизнес және өндірістік сектор өкілдері қатысты.

Іс-шара барысында қатысушыларға қазіргі заманғы аграрлық ғылымның тәжірибелік қыры таныстырылды. Аналитикалық зертханалардың мамандары ҚазЕжӨШҒЗИ-де қолданылып жатқан озық зерттеу әдістерін көрсетіп, ғылыми әзірлемелердің нақты өндірістік шешімдерге қалай айналатынын баяндады.

Қатысушылардың ерекше қызығушылығын биорепозиторийге жасалған сапар тудырды. Бұл – өсімдіктердің генетикалық материалын, яғни тұқымдар, тозаң және ұлпаларды қауіпсіз әрі ұзақ мерзімге сақтауға арналған арнайы қойма.

Экскурсия барысында қатысушыларға жүгері, мал азықтық және қант дақылдары зауыттарының, сондай-ақ ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымын өңдеуге арналған заманауи желілердің мүмкіндіктері көрнекі түрде көрсетілді. Аталған инфрақұрылым өнімнің сапасы мен өнімділігін арттыруға бағытталған.

Семинар қорытындысы бойынша іс-шара ғылым мен өндіріс арасындағы тиімді диалог алаңына айналды. Қатысушылар аграрлық ғылым жетістіктерін нақты секторға енгізу және елдің азық-түлік қауіпсіздігі мен АӨК-тің тұрақты дамуы үшін маңызды саналатын отандық тұқым шаруашылығын дамытуға бағытталған нақты практикалық шешімдерді талқылады.

КазНИИЗиР стал площадкой диалога науки и агробизнеса

В КазНИИЗиР состоялся семинар-совещание на тему «Внедрение в производство достижений аграрной науки – залог устойчивого развития АПК».

В работе семинара приняли участие вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков и председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Бауржан Асанов, а также ученые-аграрии со всего региона, представители бизнеса и производственного сектора агропромышленного комплекса.

Участникам была представлена практическая сторона современной аграрной науки. Специалисты аналитических лабораторий продемонстрировали передовые методы исследований, применяемые в КазНИИЗиР, и рассказали о том, как научные разработки трансформируются в реальные производственные решения.

Особый интерес вызвало посещение биорепозитория – специализированного хранилища генетического материала растений, где в безопасных условиях и на долгосрочной основе сохраняются семена, пыльца и растительные ткани.

В ходе экскурсии участникам также наглядно показали возможности кукурузного, кормового и сахарного заводов, а также современные линии по подработке семян сельскохозяйственных культур, ориентированные на повышение урожайности и качества продукции.

Семинар стал эффективной диалоговой площадкой для обмена опытом между наукой и производством. Участники обсудили конкретные практические решения по внедрению достижений аграрной науки в реальный сектор и развитию отечественного семеноводства – как одного из ключевых факторов продовольственной безопасности и устойчивого развития АПК страны.

@agro__press @nasec.kz

Жаңа Конституция жобасы ҚазЕжӨШҒЗИ-де талқыланды

Бүгін Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында Қазақстан Республикасының жаңа «Ата заңының» жобасы талқыланды. Жиын қазақ және орыс тілдерінде өтіп, оған ғылыми қауымдастық өкілдері мен институт қызметкерлері қатысты.

Жиында негізгі баяндаманы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі Серік Кененбаев жасап, Президент тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы мен Конституциялық комиссия әзірлеген жаңа «Ата заң» жобасының басты бағыттарын таныстырды. Жоба азаматтардан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдар мен сарапшылардан түскен ұсыныстарды ескере отырып дайындалған.

Жаңа «Ата заң» жобасы ауқымды жаңартуларды көздейді. Құжатта преамбула, 11 бөлім және 95 бап қамтылған. Бұл қолданыстағы «Ата заңның» шамамен 84 пайызын қайта қарауды және мазмұны жағынан жаңа «Ата заң» үлгісінің қалыптасуын білдіреді.

Талқылау барысында Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының алға тартып отырған негізгі қағидаттарға ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, адами капиталды, ғылым мен инновацияны мемлекеттің стратегиялық даму бағыты ретінде тану, сондай-ақ адам құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы ретінде бекіту мәселелері сөз болды.

Бұған дейін ҰҒА президенті Ақылбек Күрішбаев ғылымды «Ата заң» деңгейінде бекіту елде ұзақмерзімді, тұрақты ғылыми саясат жүргізуге құқықтық негіз қалыптастыратынын және Қазақстанның даму моделін табиғи ресурстарға емес, білім мен зияткерлік әлеуетке сүйенген бағытқа көшіруге мүмкіндік беретінін атап өткен.

Жиын барысында саяси жүйені жаңғырту, құқықтық институттарды дамыту, әлеуметтік және экологиялық қағидаттарды күшейту мәселелері де қозғалды. Қатысушылар «Ата заң» жобасын талқылауға ғылыми қауымдастықтың кеңінен қатысуының маңыздылығын атап өтті.

Проект новой Конституции обсудили в КазНИИЗиР

Сегодня в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства состоялось обсуждение проекта новой Конституции Республики Казахстан. Мероприятие прошло в двуязычном формате – на казахском и русском языках – с участием научных сотрудников и экспертов.

С докладом на встрече выступил почетный академик Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан Серик Кененбаев, который представил ключевые положения проекта новой Конституции, разработанного рабочей группой и Конституционной комиссией по поручению Президента Республики Казахстан с учётом предложений граждан, общественных организаций, политических партий и экспертного сообщества.

Проект новой Конституции предполагает масштабное обновление Основного закона. Документ включает преамбулу, 11 разделов и 95 статей, что означает пересмотр порядка 84 процентов действующего текста и фактическое формирование новой конституционной модели.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено тем положениям проекта, которые отражают стратегический курс, последовательно продвигаемый Национальной академией наук при президенте Республики Казахстан. В частности, речь идёт о признании развития человеческого капитала, науки и инноваций приоритетным направлением деятельности государства, а также о закреплении в Конституции прав и свобод человека в качестве высшей ценности.

Ранее президент НАН РК Акылбек Куришбаев неоднократно подчёркивал, что конституционное закрепление роли науки создаёт устойчивую правовую основу для долгосрочной научной политики, независимой от политических циклов, и обеспечивает переход к модели развития, основанной на знаниях и интеллектуальном потенциале граждан.

В рамках заседания также были затронуты вопросы реформирования политической системы, усиления гарантий прав человека, развития правовых институтов и социальной политики. Участники отметили важность участия научного сообщества в обсуждении проекта Основного закона и выразили готовность продолжить экспертный диалог.

@agro__press @nasec.kz

Өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау – Қазақстанның стратегиялық басымдығы

2026 жылы Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығының (ҰАҒБО) еншілес ұйымы болып табылатын «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС (ҚазЕжӨШҒЗИ) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің генетикалық ресурстарын сақтау, есепке алу және тиімді пайдалану бағытындағы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.

XX–XXI ғасырлар тоғысында адамзат биоалуантүрліліктің азаюы сияқты аса күрделі жаһандық мәселемен бетпе-бет келді. Табиғи экожүйелердің жойылуы мен тірі ағзалар түрлерінің құрып кетуі салдарынан мыңдаған өсімдік пен жануар түрлері жойылу қаупіне ұшырады. Биоалуантүрліліктің одан әрі азаюы биосфераның тұрақсыздануына және адамзаттың өмір сүруіне қауіп төндіруі мүмкін.

Агробиоалуантүрлілікті сақтау және генетикалық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету мәселесі жаһандық геосаяси маңызға ие. Сарапшылардың пікірінше, өсімдіктердің генетикалық ресурстары ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан қару-жарақтан кем емес маңызға ие. Бұл ресурстардың жоғалуы әлемдік деңгейдегі аса қауіпті қатерлердің бірі ретінде қарастырылады.

Өсімдіктердің генетикалық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және ұтымды пайдалану – ауыл шаруашылығында ғылыми-технологиялық серпілісті қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің негізгі басымдықтарының бірі. Генетикалық ресурстарды селекцияда пайдалану өнімділікті 30–60% арттыруға мүмкіндік береді. Ал бастапқы материалды дұрыс таңдау жаңа сорттарды шығаруда 20–30% үлеске ие.

2022 жылы «ҰАҒБО» «ҚазЕжӨШҒЗИ» ЖШС базасында −10 °C температуралық режимі бар, 100 мыңға дейін тұқым үлгілерін сақтауға арналған ұзақ мерзімді қойманың құрылысын қамтамасыз етіп, арнайы жабдықтармен жабдықтады.

Қазіргі уақытта генетикалық банк өсімдіктердің генетикалық ресурстарын пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз ететін бақылау пункті қызметін атқарып, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса құнды сорттарының генофондын сақтау және дамыту жұмыстарын жүзеге асыруда (ҚР АШМ 2023 жылғы 17 мамырдағы № 186 бұйрығы).

Ауыл шаруашылығы дақылдарының генофонды зертханасының меңгерушісі Қ.Б. Мукиннің айтуынша, генетикалық банктің мәртебесін арттыру және оны халықаралық деңгейде дамыту Қазақстанның азық-түлік және ғылыми қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды стратегиялық қадам болып табылады.

Сонымен қатар Ислам азық-түлік қауіпсіздігі ұйымы (ИОПБ) генетикалық банктің мәртебесін халықаралық деңгейге көтеру, инвестициялар тарту және материалдық-техникалық базаны нығайту туралы ұсыныс білдірді.

Осыған байланысты 2024 жылы «ҰАҒБО» пен ИОПБ арасында бірқатар жұмыс кездесулері өткізіліп, Қазақстанда «ИОПБ Халықаралық генетикалық банкін құру» жобасын іске асыруға арналған Жол картасы әзірленіп, қол қойылды.

Жол картасын іске асыру аясында:

«ҰАҒБО» жүйесіндегі ұйымдарда сақталатын әрбір ауыл шаруашылығы дақылы үлгісі бойынша ақпарат ұсыну нысандары әзірленіп, бекітілді;

ex situ тұқым коллекцияларын тіркеу нысандары еншілес ұйымдарға жолданды;

бекітілген қосымшаға сәйкес ақпарат жинау жүргізілуде (2025 жылғы қаңтардан бастап);

30 000-нан астам ауыл шаруашылығы дақылы үлгілері бойынша ҚР МЭПР-де тіркеуге арналған алдын ала жиынтық есеп дайындалды;

«ҚазЕжӨШҒЗИ» ЖШС-де өсімдік ресурстарын жұмылдыру, дублеттік коллекцияларды шоғырландыру мәселелері бойынша «Материалды беру туралы келісім» атты ішкі нормативтік құжат әзірленді.

Аталған келісім FAO қабылдаған Standard Material Transfer Agreement (SMTA, 2006) талаптарына сәйкес әзірленіп, өсімдіктердің генетикалық ресурстарына қол жеткізу мен оларды пайдалану тәртібін реттейді.

Сохранение генетических ресурсов растений – стратегический приоритет Казахстана

В 2026 году ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР), являющееся дочерней организацией НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ), продолжает системную работу по сохранению, учёту и рациональному использованию генетических ресурсов растений сельскохозяйственного назначения.

На рубеже XX–XXI веков человечество столкнулось с одной из наиболее серьёзных глобальных проблем – сокращением биоразнообразия. Интенсивное уничтожение природных экосистем и исчезновение видов живых организмов привело к тому, что тысячи видов растений и животных оказались под угрозой исчезновения. Дальнейшее сокращение биоразнообразия может вызвать катастрофическую дестабилизацию биосферы и поставить под угрозу условия выживания человечества.

Проблема сохранения агробиоразнообразия и обеспечения свободного доступа к генетическим ресурсам приобрела глобальный геополитический характер. Эксперты сходятся во мнении, что генетические ресурсы растений имеют для национальной безопасности не меньшее значение, чем вооружение. Потеря этих ресурсов рассматривается как одна из наиболее опасных глобальных угроз, особенно для развивающихся стран.

Формирование, организация хранения и рациональное использование генетических ресурсов растений является важнейшим государственным приоритетом, направленным на обеспечение научного и технологического прорыва в сельском хозяйстве. Селекционное использование генетических ресурсов обеспечивает значительный экономический эффект – от 30 до 60% прироста урожайности. Доля оптимально подобранного исходного материала при создании новых сортов достигает 20–30% и возрастает по мере совершенствования селекционного процесса.

В 2022 году НАО «НАНОЦ» на базе ТОО «КазНИИЗиР» обеспечил строительство долгосрочного хранилища с температурным режимом −10 °C, рассчитанного на хранение до 100 тысяч образцов семян, а также приобретение специализированного оборудования.

В настоящее время генетический банк выполняет функции контрольного пункта, обеспечивающего мониторинг, повышение прозрачности использования генетических ресурсов, а также сохранение и развитие генофонда особо ценных сортов сельскохозяйственных растений (приказ МСХ РК от 17 мая 2023 года № 186).

По словам заведующего лабораторией генофонда сельскохозяйственных культур К.Б. Мукина, повышение статуса генетического банка и его развитие в международном формате является стратегически важным шагом для обеспечения продовольственной и научной безопасности Казахстана.

Вместе с тем Исламской организацией продовольственной безопасности (ИОПБ) было предложено повысить статус генетического банка до международного уровня, привлечь инвестиции и дополнительно укрепить его материально-техническую базу.

В связи с этим в 2024 году НАО «НАНОЦ» и ИОПБ провели ряд рабочих встреч, по итогам которых была разработана и подписана Дорожная карта с поэтапным планом реализации проекта «Создание Международного генетического банка ИОПБ» в Республике Казахстан.

В рамках выполнения Дорожной карты:

разработаны и утверждены формы предоставления информации по каждому образцу сельскохозяйственных культур, хранящихся в коллекциях организаций системы НАО «НАНОЦ» МСХ РК;

проведена рассылка форм регистрации семенных коллекций ex situ в дочерние организации НАО «НАНОЦ» МСХ РК;

осуществлён сбор информации согласно утверждённому приложению (с января 2025 года по настоящее время);

подготовлен предварительный сводный информационный отчёт по более чем 30 000 образцам сельскохозяйственных культур для регистрации в МЭПР РК;

разработан внутренний нормативный документ по вопросам мобилизации растительных ресурсов, сбора и концентрации дублетных коллекций ГРРПСХ в ТОО «КазНИИЗиР» – «Соглашение о передаче материала».

Соглашение разработано в соответствии со Standard Material Transfer Agreement (SMTA, FAO, 2006) и регулирует порядок доступа к генетическим ресурсам растений и условия их использования, подтверждаемые обеими сторонами соглашения.

@agro__press @nasec.kz

Қазақстан–Жапония: өсімдік генетикалық ресурстары саласындағы ғылыми ынтымақтастық

2026 жылғы 19–24 қаңтар аралығында ҚазЕжӨШҒЗИ ауыл шаруашылығы дақылдарының генофонды зертханасының ғылыми қызметкері Қарлыға Джиенбаева Жапонияның Цукуба қаласында орналасқан Генетикалық ресурстарды зерттеу орталығына (NGRC), сондай-ақ Жапонияның Ауыл шаруашылығы және азық-түлік жөніндегі ұлттық ұйымына (NARO) қарасты Көкөніс және гүл шаруашылығы ұлттық институтына (NIVFS) жұмыс сапарымен барды.

Сапар барысында техникалық оқыту ұйымдастырылып, өсімдік генетикалық ресурстары саласындағы бірлескен ғылыми зерттеулердің келешегі бойынша жұмыс кездесулері мен талқылаулар өтті. Әсіресе агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы мен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды ауыл шаруашылығы дақылдарын бағалау және сипаттау мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Бұл ынтымақтастық «Азық-түлік пен ауыл шаруашылығына арналған өсімдік генетикалық ресурстарын сипаттау жөніндегі бірлескен зерттеу жобасы» (PGRAsia) аясында жүзеге асырылып, Қазақстан мен Жапонияның ғылыми ұйымдары арасындағы ғылыми әлеуетті нығайтуға және ұзақ мерзімді әріптестікті дамытуға бағытталған.

Казахстан–Япония: научное сотрудничество в сфере генетических ресурсов растений

С 19 по 24 января 2026 года научный сотрудник лаборатории генофонда сельскохозяйственных культур КазНИИЗиР Карлыга Джиенбаева с рабочим визитом посетила Центр исследований генетических ресурсов (NGRC) в городе Цукуба, а также Национальный институт овощеводства и цветоводства (NIVFS), входящий в структуру Национальной организации по сельскому хозяйству и продовольствию Японии (NARO).

В рамках визита было организовано техническое обучение, состоялись рабочие встречи и обсуждения перспектив совместных научных исследований в области генетических ресурсов растений. Особое внимание уделялось вопросам оценки и характеристики сельскохозяйственных культур, имеющих ключевое значение для устойчивого развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности.

Сотрудничество реализуется в рамках международного проекта «Совместный исследовательский проект по характеристике генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства» (PGRAsia) и направлено на укрепление научного потенциала и развитие долгосрочного партнёрства между научными организациями Казахстана и Японии.

@agro__press @nasec.kz